L’autocostruzione, la capacità di realizzare da soli degli oggetti fisici, il desiderio di modificare l’esistente per trasformarlo in qualcosa di unico e diverso. Il fenomeno dei maker non è certo nuovo. È rimasto relegato per anni nell’angolo buio delle competenze manuali schiacciato dall’idea che tutto quello che era manuale era vecchio, brutto, superato.

L’autocostruzione, la capacità di realizzare da soli degli oggetti fisici, il desiderio di modificare l’esistente per trasformarlo in qualcosa di unico e diverso. Il fenomeno dei maker non è certo nuovo. È rimasto relegato per anni nell’angolo buio delle competenze manuali schiacciato dall’idea che tutto quello che era manuale era vecchio, brutto, superato.

L’idea che il mondo occidentale avesse virato fortemente verso l’immateriale lasciando all’(ex) terzo mondo la capacità costruttiva e sporca viene da lontano.

Non manca una dinamica sociale legata al concetto di “nobiltà del lavoro”. La troviamo bene espressa nel medioevo con la divisione tra lavori nobili e meno nobili, sporchi (come il macellaio, il pastore, chi era a contatto con la terra, gli escrementi e gli animali). Chi volesse rileggere un libro divulgativo e facile ricordo Tempo della Chiesa e tempo del mercante (1977) di Jacques Le Goff.

L’idea della separazione tra mondo del fare, del saper fare, del saper costruire, del realizzare e mondo del pensare è entrato nella nostra cultura, quella italiana intendo non essendoci ancora la minima coscienza europea nemmeno nei nostri giovani, dal Ministro Giovanni Gentile con la riforma della scuola (1923) che premiava il ginnasio che dava l’accesso al liceo classico come la fucina della classe dirigente e la “scuola complementare di avviamento professionale” come lo sbocco per chi si sarebbe guadagnato il pane sporcandosi le mani.

La scuola complementare di avviamento professionale della durata di tre anni non permetteva poi di proseguire gli studi. Un vicolo cieco, solamente applicativo, operativo e dedicato alle pratiche manuali

Un atteggiamento senza dubbio spocchioso, frutto di una scarsa lettura del mondo contemporaneo (di allora) dove non mancavano degli esempi di maggiore lungimiranza, dove la scienza e la tecnica facevano da cardini della conoscenza applicativa. Ma non potevamo e non possiamo pretendere di avere dei geni in posizioni chiave del paese quando la meritocrazia non si applica ad alcun livello.

Abbiamo fatto “disimparare” ai giovani la manualità la capacità di costruire qualcosa di nuovo che non fosse solo virtuale.

Poi, negli USA, è iniziato ormai da una quindicina d’anni un fenomeno, quello degli “autocostruttori” che ha trovato nella rivista Make uno dei punti di riferimento. La rete ha fatto il resto, permettendo la diffusione di competenze in maniera diffusa, capillare, creando anche piccole possibilità di business. Conosciuto anche come DIY “Do It Yourself” è un fenomeno in fortissima espansione, che gode dell’interesse e della benevolenza dei media, anche quelli tradizionali che vedono questi costruttori, nella lente deviata della scarsa conoscenza come degli inventori. Cosa che non sono.

Da buon “intercettore” di fenomeni, Chris Anderson direttore per 11 anni di Wired USA ha scritto il libro Makers, che molti hanno preso come manifesto di una generazione di nuovi costruttori. Nulla di nuovo si racconta nel libro ma essendo Chris Anderson un personaggio pubblico noto, ha indotto molti a iniziare un percorso di sperimentazione.

Sono nate poi delle gemmazioni culturali: dall’idea della “maker economy” a quella, tutta italiana, degli “Artigiani 2.0” anche se il “2.0” è abusato inutilmente e non ha molto senso in questo contesto senso.

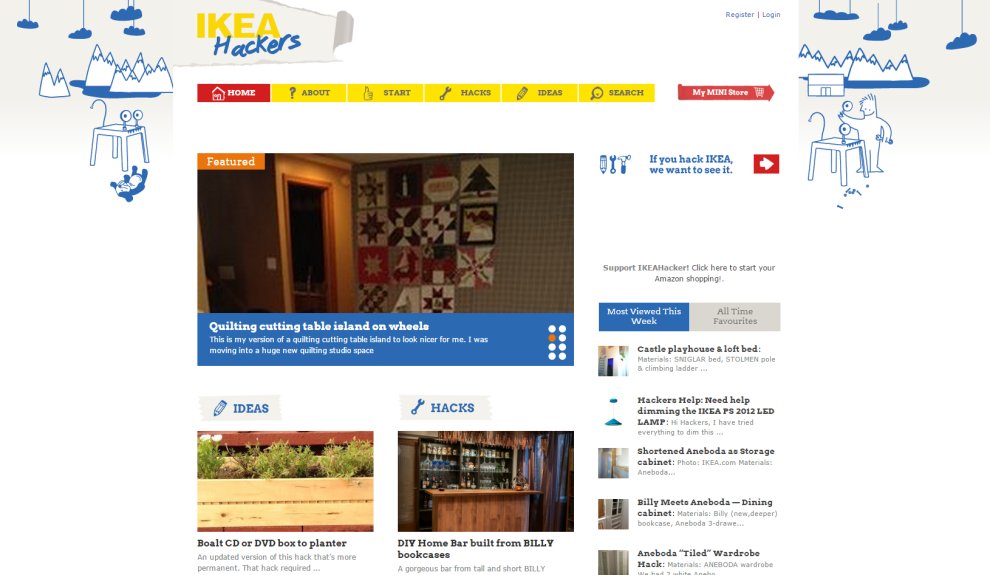

Questo fenomeno è sfociato in fenomeni che sono in difficile equilibrio tra l’arte , l’artigianato e la reinterpretazione di prodotti di serie come nel caso di IKEA Hakers. I prodotti sono ricomposti con regole di montaggio diverse, con amputazioni, aggiunte e cambi di destinazione d’uso. Non solo un gioco intellettuale ma una reinterpretazione creativa, che da l’idea della reinterpretazione della materia.

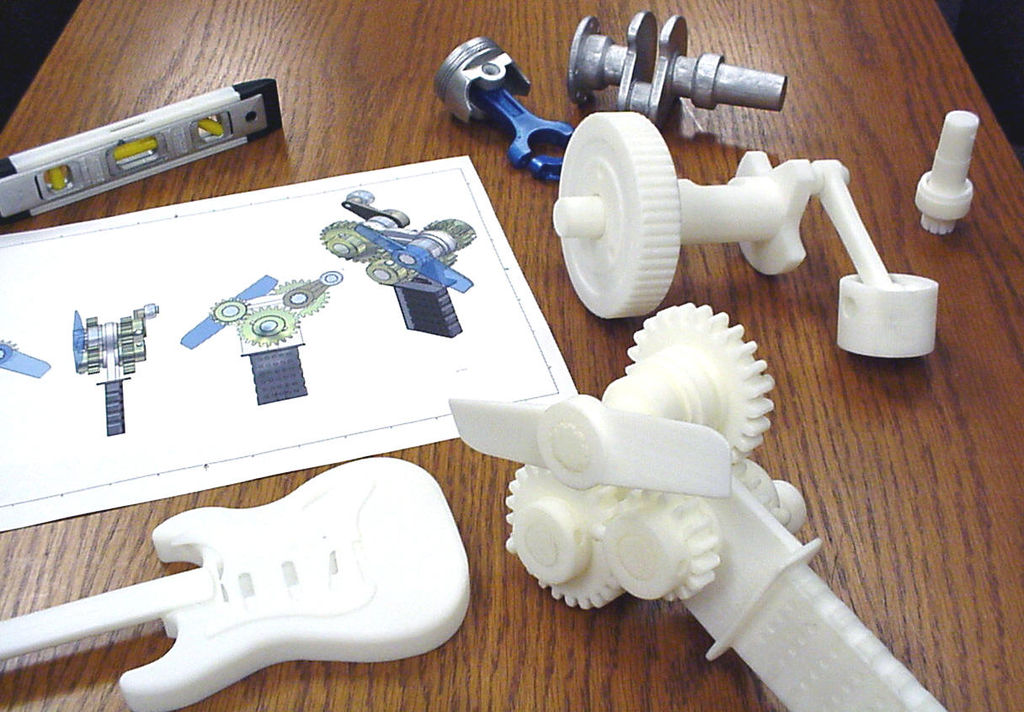

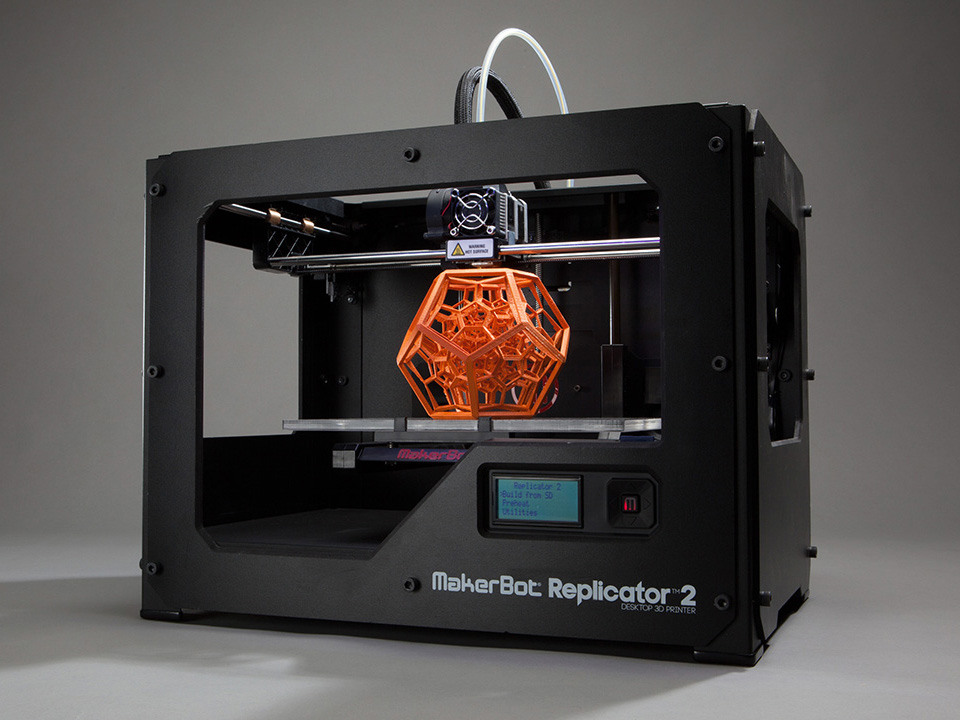

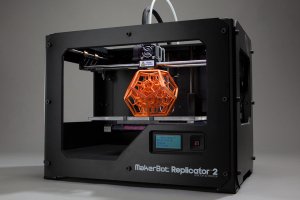

Le stampanti 3D, non certo una novità degli ultimi anni ma salite alla ribalta per la visibilità mediatica, sono uno strumento di microcostruzione di prototipi, piccole serie. Servono a materializzare le idee, a visualizzare dal punto di vista ergonomico gli oggetti.

Tagli al LASER, stampa 3D, sistemi di produzione leggera. Tutti al centro di un entusiasmo sfrenato di molti e della superficiale attenzione di altri che li considerano poco più che giochi, segnalano come i prodotti siano spesso incompleti, necessitino di finiture a mano, siano costituiti con materiale poco resistente alle sollecitazioni meccaniche o termiche, insomma, servano solo a realizzare piccoli, inutili oggetti.

C’è un precedente, non troppo remoto, che però possiamo utilizzare come paragone: si tratta della nascita della microinformatica. Un fenomeno di una quarantina di anni fa, che ha cambiato il nostro mondo. Nel momento in cui furono introdotti i primi computer, i neo scettici erano dello stesso avviso: i computer erano lenti, facevano dei calcoli che potevamo fare benissimo a mano, erano costosi, e l’utilità immediata non si vedeva.

Eppure quegli strumenti, così immaturi, hanno creato una delle classi creative più entusiasmanti degli ultimi secoli, hanno creato nelle persone la consapevolezza che ci potesse essere un mondo nuovo, quello digitale, che avrebbe segnato, ben di più della Rivoluzione Industriale un cambiamento in tutti i processi di business.

Allo stesso modo le nostre stampanti 3D, gli ingenui modelli che spesso vediamo, sono solo una palestra, un laboratorio collettivo entusiasmante, grande come la rete. Un serbatoio di creatività, intelligenza e opportunità.

Le fabbriche del futuro saranno molto diverse da quelle immaginabili con le stampanti 3D o i LASER da taglio attuali ma saranno una loro genitura, un livello diverso dello stesso prodotto.

Per questo dobbiamo ringraziare i maker, questi novelli pionieri, che stanno tracciando per tutti noi una strada che non è semplice ma che ci apre ad un futuro produttivo molto più sostenibile.